Der Konstantinsbogen

Der Ehrenbogen für Kaiser Konstantin, welchen der Senat für den Herrscher errichten ließ,

wurde an prominenter Stelle in der Senke zwischen Caelius und Palatin, direkt an der Via

Triumphalis - jener Straße, über welche alle Triumphzüge römischer Imperatoren führten -

gebaut.

Die lange Inschrift auf beiden Seiten der Attika nennt den Grund der Ehrung: "Imp(eratori)

Caes(ari) Fl(avio) Contantino Maximo / P(io) F(elici) Augusto s(enatus) p(opulus) q(ue)

R(omanus) / quod instinctu divinitatis mentis / magnitudine cum exercitu suo / tam de

tyranno quam de omni eius / factione uno tempore iustis / rem publicam ultus est armis /

arcum triumphis insignem dicavit." - "Dem Kaiser Cäsar Flavius Constantinus Maximus Pius

Felix Augustus weihen der Senat und das römische Volk diesen Triumphbogen, zum Dank dafür,

dass er durch göttliche Eingebung und die Größe seines Geistes zusammen mit seinem Heer

mit gerechten Waffen den Staat an dem Tyrannen und seinen Anhängern rächte."

Es wird erinnert an den Sieg Konstantins im Jahr 312 über seinen Widersacher Maxentius an

der Milvischen Brücke, der der Überlieferung nach nur gelingen konnte, weil Konstantin in

der Nacht vor der Schlacht das Kreuzsymbol erschien, unter welchem die Soldaten dann in

den Kampf zogen.

312 wurde mit dem Bau des Bogens begonnen und drei Jahre später, 315, zum zehnjährigen

Regierungsjubiläum des Kaisers wurde er feierlich geweiht.

Er zählt wegen seines guten Erhaltungszustandes und des außerordentlich reichen

Bildprogramms zu den sehenswertesten Repräsentanten antiker Baukunst.

Freilich ist heute bekannt, dass große Teile der Skulpturen und viele architektonische

Elemente anderen, älteren Bauten entnommen sind und aus der Zeit Trajans, Hadrians und

Marc Aurels stammen. Diese Verwendung von Spolien ist auf den Rückgang der Bedeutung

Roms zurückzuführen. Viele Künstler verließen die Stadt Richtung Konstantinopel,

welches als neue Hauptstadt des Reiches mehr Arbeitsmöglichkeiten für Bildhauer bot.

Die wenigen verbliebenen römischen Ateliers besaßen nicht mehr das nötige Know how zur

kompletten Ausgestaltung dieses großen Denkmals - und so griff man auf Vorhandenes zurück.

Doch nun zum Bogen selbst: er ist in einem dreitorigen Schema mit vorgesetzter

Säulengliederung angelegt, wobei das Mitteltor das dominierende Element darstellt.

Insgesamt ist der Bogen etwa 25 m hoch, 26,7 m breit und 7,4 m tief. Bekrönt wurde

er einst von einer vergoldeten Bronzestatue Konstantins im Triumphwagen.

Die meisten Architekturteile bestehen aus weißem Marmor; durch die Spolienverwendung

jedoch entsteht ein polychromer Farbeindruck, da die wiederbenutzten Stücke aus

unterschiedlichem Material gefertigt waren.

Trotz der "Zusammenstückelung" lag der Gestaltung des Monumentes wahrscheinlich ein

genauer Plan zugrunde, der den Kaiser in den Mittelpunkt der römischen Geschichte

rücken und ihn von weiteren historischen Personen und Ereignissen umgeben lassen

sollte. Um ein harmonisches Ganzes entstehen zu lassen, wurden die älteren Stücke

teils in die passende Form geschnitten und teils inhaltlich umgearbeitet.

Werfen wir nun einen genaueren Blick auf das reichhaltige Bildprogramm. Einige

Gestaltungselemente der Nord- und Südseite (=Schaufassaden) stammen aus konstantinischer

Zeit und sind deckungsgleich (siehe auch Abbildung 1 und 2). So finden sich auf den

Sockeln jeweils Siegesgöttinnen mit Trophäen und gefangenen Barbaren und in den Zwickeln

der Bögen ebenfalls Siegesgöttinnen sowie Personifizierungen der Jahreszeiten und

Flussgottheiten. Konstantinisch ist ebenfalls der kleine fortlaufende Fries - er ist

etwa 1 m hoch -, welcher sich oberhalb der Seitenbögen um das ganze Monument zieht.

Hier werden Szenen der Taten des Kaisers dargestellt: so beispielsweise die Belagerung

Veronas, die Schlacht an der Milvischen Brücke oder der Triumphzug Konstantins durch Rom.

Formal fällt die hierarchisch-frontale Figurenanordnung auf, die die spätere

Entstehungszeit beweist und als Vorstufe zu mittelalterlicher Kunst gelten kann.

Über diesem Fries befinden sich an beiden Schauseiten je vier Tondi - im Durchmesser 2 m

breit - aus hadrianischer Zeit, welche eine inhaltliche Einheit bilden. Ursprünglich

befanden sie sich an einem Tempel, der dem Ziehsohn Hadrians, Antinous, geweiht war und

sie zeigen den Kaiser mit seinem Gefolge bei Opfer- und Jagdszenen. Dabei wurde das

Gesicht Hadrians so umgearbeitet, dass die Züge Konstantins erkennbar wurden.

Ergänzt werden diese Tondi durch zwei weitere Rundbilder an den Schmalseiten des Bogens,

welche aber aus konstantinischer Zeit stammen und den Sonnengott Sol und die Mondgöttin

Luna zeigen.

Darüber befindet sich das Attikageschoss. Zentral wird auf beiden Schauseiten die

Inschrift über dem Mittelbogen präsentiert. Auf den Plinthen oberhalb der Säulen

befinden sich auf jeder Seite vier Dakerstatuen, die ehemals die Basilica Ulpia

auf dem Trajansforum zierten. Komplettiert wird diese Ebene des Bogens von insgesamt

acht Relieftafeln aus der Zeit Marc Aurels und sie schildern die Ereignisse aus dem

Krieg gegen die Germanen. Sie befanden sich einst auf dem Ehrenbogen Arcus Pani Aurei

am Kapitolsabhang, welchen Commodus für seinen Vater Marc Aurel errichten ließ.

An den Schmalseiten befinden sich im Attikageschoss zwei weitere Relieftafeln, jedoch

aus trajanischer Zeit. Sie bilden mit den zwei Reliefs im mittleren Durchgang eine

Einheit. Filippo Coarelli vermutet, dass sie von der Attika der Basilica Ulpia stammen.

Dargestellt sind Schlachtenszenen. Im Museo della Civiltà Romana befinden sich Abgüsse

dieser vier Reliefs - sie wurden wieder zusammengefügt und sind auf diese Weise als

Einheit zu bewundern.

Wie erging es nun diesem Monument kaiserlicher Repräsentationskunst in Laufe der

Jahrhunderte? Im Mittelalter wurde er zunächst Teil des nahegelegenen Klosters S.

Gregorio Magno, später wurde er zusammen mit dem Kolosseum in die Festung der

Frangipani integriert. Papst Paul III. ließ 1536 den Bogen anlässlich des Besuches

von Kaiser Karl V. wieder freilegen. Seit dem 18.Jahrhundert wurde er untersucht

und 1804 in den Originalzustand zurückversetzt. Heute gilt er als der besterhaltenste

antike Triumphbogen der Ewigen Stadt.

Literatur:

Coarelli, Filippo, Rom. Ein archäologischer Führer, Freiburg 1975.

Pescarin, Sofia, Archäologischer Reiseführer Rom. Antike Bauwerke der Ewigen Stadt,

Köln 2004.

Brinke, Margit/ Kränzle, Peter, Rom. Ein archäologischer Führer, Stuttgart 2002.

Hintzen-Bohlen, Brigitte, Rom. Kunst und Architektur, Königswinter 2005.

Abb. 1 Gesamtansicht.

Quelle privat 2006.

Abb. 1 Gesamtansicht.

Quelle privat 2006.

Abb. 2 Detailabbildung Eberjagd.

Quelle privat 2006.

Abb. 2 Detailabbildung Eberjagd.

Quelle privat 2006.

Abb. 3 Schemata der Abbildungen.

aus: Brigitte Hintzen-Bohlen, Rom. Kunst und Architektur, Könemann Verlag, Königswinter 2005, Seite 97.

Abb. 3 Schemata der Abbildungen.

aus: Brigitte Hintzen-Bohlen, Rom. Kunst und Architektur, Könemann Verlag, Königswinter 2005, Seite 97.

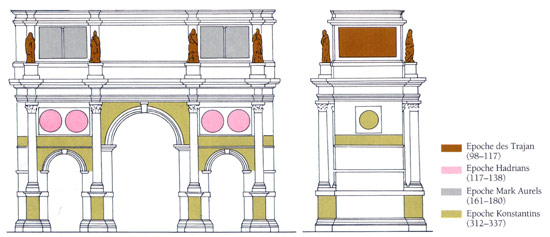

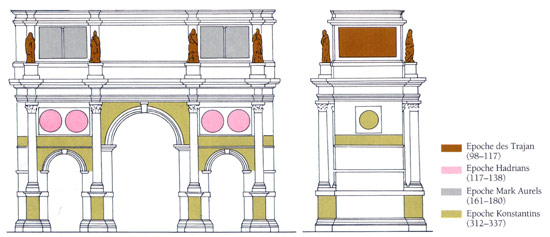

Abb. 4 Epochenübersicht der Architekturteile.

aus: Sofia Pescarin, Rom. Atike Bauwerke der Ewigen Stadt, Karl Müller Verlag, Köln 2004, Seite 134.

back

Abb. 4 Epochenübersicht der Architekturteile.

aus: Sofia Pescarin, Rom. Atike Bauwerke der Ewigen Stadt, Karl Müller Verlag, Köln 2004, Seite 134.

back

Abb. 1 Gesamtansicht.

Quelle privat 2006.

Abb. 1 Gesamtansicht.

Quelle privat 2006.

Abb. 1 Gesamtansicht.

Quelle privat 2006.

Abb. 1 Gesamtansicht.

Quelle privat 2006.

Abb. 2 Detailabbildung Eberjagd.

Quelle privat 2006.

Abb. 2 Detailabbildung Eberjagd.

Quelle privat 2006.

Abb. 3 Schemata der Abbildungen.

aus: Brigitte Hintzen-Bohlen, Rom. Kunst und Architektur, Könemann Verlag, Königswinter 2005, Seite 97.

Abb. 3 Schemata der Abbildungen.

aus: Brigitte Hintzen-Bohlen, Rom. Kunst und Architektur, Könemann Verlag, Königswinter 2005, Seite 97.

Abb. 4 Epochenübersicht der Architekturteile.

aus: Sofia Pescarin, Rom. Atike Bauwerke der Ewigen Stadt, Karl Müller Verlag, Köln 2004, Seite 134.

Abb. 4 Epochenübersicht der Architekturteile.

aus: Sofia Pescarin, Rom. Atike Bauwerke der Ewigen Stadt, Karl Müller Verlag, Köln 2004, Seite 134.